«Не будь злом» Что не так с Google: как компания стала всемогущим гигантом, управляющим миром и следящим за каждым нашим шагом?

Население планеты перевалило за 8 миллиардов, и почти половина человечества пользуется Google. Одна из крупнейших корпораций мира меньше чем за 30 лет прошла путь от офиса в гараже до всемогущего IT-гиганта, без преувеличения управляющего мировой политикой. Google настолько влиятельна, что ей прощают прямые связи с властями, нарушение свободы слова и уход от налогов на миллиарды долларов. А теперь IT-гигант включился в мировую гонку за искусственный интеллект, что вызывает еще больше опасений. Как крупнейший поисковик мира прошел путь от принципа «Не будь злом» до превращения в главное оружие информационной эпохи — в материале «Ленты.ру».

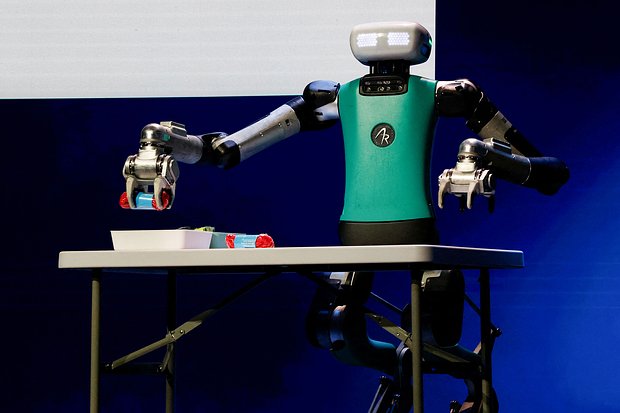

В марте 2023 года более 1000 авторитетных исследователей и бизнесменов выступили с громким, поистине судьбоносным заявлением. Они призвали создателей искусственного интеллекта как минимум на полгода приостановить разработку наиболее передовых решений. В частности, речь тогда шла о более продвинутых моделях, чем самая мощная на тот момент ChatGPT-4. Авторы открытого письма, опубликованного некоммерческим Институтом будущего жизни, указывали, что мир слишком увлекся гонкой за более развитым искусственным интеллектом. Само по себе это неплохо, вот только даже создатели ИИ-моделей не могут их толком понять, надежно контролировать и предсказать, к чему приведет их работа.

«Мы должны спросить себя: можем ли мы позволить машинам заполонить каналы, с помощью которых мы получаем информацию, пропагандой и ложью? Должны ли мы разрабатывать искусственные механизмы, которые в итоге могут превзойти нас численно, перехитрить и заменить нас? Стоит ли нам рисковать потерей контроля над нашей цивилизацией? Такие решения не должны делегироваться технологическим лидерам, которых мы не назначаем на эту роль на выборной основе», — говорится в письме.

Это могло бы стать очередным беспочвенным беспокойством некоммерческой организации по поводу неконтролируемого ИИ, который поработит мир, однако спустя пару дней о письме написали все ведущие СМИ мира, а его содержание обсуждали в курилках крупнейших корпораций планеты. Все из-за того, что подписи под документом поставили многие выдающиеся умы: миллиардер Илон Маск, когда-то принимавший непосредственное участие в запуске разработавшей ChatGPT компании OpenAI; соучредитель Apple Стив Возняк; президент Bulletin of the Atomic Scientists Рейчел Бронсон, чуть ли не единолично передвигающая стрелки на Часах Судного дня, и другие видные исследователи, программисты, политики — в общей сложности десятки тысяч человек.

Но все это было бесполезно: крупные корпорации не только не приостановили, но и ускорили работу над ИИ-моделями. Благодаря этому сейчас практически любой человек на земле может пользоваться не только ChatGPT, считавшимся, пусть и недолго, едва ли не единственным в своем роде, но и сотнями его конкурентов.

Столь стремительное развитие большие корпоративные боссы и инвесторы объясняют стремлением к счастью, удобству и комфорту обычных людей. Вот только миром все еще правят сверхприбыли, а значит, за этот комфорт человеку придется и уже приходится платить. Но чем?

Романтики остались в прошлом

Главные IT-корпорации мира принято объединять под общим термином Big Tech. Обычно к этому могущественному неформальному списку относят сплошь представителей Соединенных Штатов: Alphabet (материнская компания Google, созданная для большей эффективности управления многочисленными активами), Meta (признана в России экстремистской организацией и запрещена), Amazon, Apple и Microsoft. Кто-то добавляет в этот список Tesla и NVidia, тем самым формируя «великолепную семерку» IT-гигантов. Другие полагают, что в список достойны войти совершившие прорыв в последнее десятилетие китайские компании Baidu, Alibaba, Tencent и Xiaomi.

«Давным-давно в далекой-далекой галактике была Галактическая империя, Император с глазами-бусинками и его тяжело дышащий приспешник Дарт Вейдер. С тех пор мы выбираем злодейские корпорации, которых нам так нравится ненавидеть. У нас была AT&T в 1970-х, IBM в 1980-х, а империей зла 1990-х, конечно же, стала Microsoft и ее предводитель Билл Гейтс. Сегодня у нас есть Google. Не позволяйте занудному фасаду, причудливому разноцветному логотипу и мантре "не будь злом" обмануть вас. Google вполне может оказаться самой зловещей угрозой и самым злобным монстром из всех», — еще в 2015 году предостерегали аналитики авторитетного западного телеканала Fox Business.

Что же такого жуткого одна из крупнейших компаний мира сделала за 17 лет с момента основания в 1998-м, что консервативные экономические журналисты саркастично и уничижительно сравнивали ее с (возможно) не самыми приятными и (абсолютно точно) самыми лицемерными, хитроумными и двуличными персонажами «Звездных войн»?

Все дело в громком слогане — «Не будь злом». Никто уже точно не упомнит, кто и при каких обстоятельствах впервые провозгласил этот тезис, но принято считать, что этим человеком был создатель системы электронной почты Gmail Пол Бакхейт. По его признанию, на одном из совещаний по повышению эффективности тогда еще совсем молодой компании он попытался сформулировать четкий, ясный и фундаментальный девиз, который можно было бы не только внести в корпоративный кодекс Google, но и сделать его частью внутренней корпоративной культуры.

Так родилась фраза Don't be Evil («Не будь злом»), которая действительно упоминалась на сайте корпорации, в том числе в разделе, посвященном найму новых сотрудников.

Цель Google — делать вещи, которые важны для многих людей. Для достижения этой цели мы разработали набор ценностей, которые направляют нашу работу, включая одну из наших самых главных: «Не будь злом» девиз корпорации на одной страниц ее сайта

В том же разделе еще одной из десяти истин значилась такая: «Вы можете зарабатывать деньги, не совершая зла». По задумке Бакхейта, его девиз и место этого девиза в корпоративной культуре должны были стать настолько сильными, что «его потом будет трудно убрать оттуда». Но это удалось.

В 2015 году, когда Fox Business иронизировал над корпорацией, а Google скупила столько компаний и перспективных стартапов, что для управления ими пришлось создавать общую материнскую структуру (ею стал Alphabet), слоган сменился на размытую фразу «Делай правильные вещи». Спустя еще три года оригинальный девиз, длительное время служивший еще и паролем от Wi-Fi в головном офисе, убрали даже из предисловия кодекса Google, лишь вскользь упомянув его в конце документа.

Из гаража — на первые строчки биржевых сводок

Компания, зарегистрированная ее основателями Ларри Пейджем и Сергеем Брином практически в гараже их подруги Сьюзен Воджитски (позже она возглавит принадлежащий корпорации видеохостинг YouTube), сумела быстро развить свой единственный на тот момент актив — одноименную поисковую систему. Любопытно, но сначала руководители будущего мирового гегемона были против всплывающих рекламных окон или финансирования своего детища за счет платных объявлений, которые соседствуют с реальными результатами поиска. Однако они быстро передумали, благодаря чему гараж, за аренду которого Google ежемесячно платила 1700 долларов, сменился на офис в полноценном бизнес-центре с соседями из нескольких стартапов Кремниевой долины.

К 2004 году, когда в американский сленг начало входить слово «погуглить», компания созрела для IPO — первой публичной продажи акций с выходом на фондовые рынки.

«Мы твердо верим, что в долгосрочной перспективе нам будет комфортнее (и как акционерам, и во всех других смыслах) от компании, которая делает добрые дела для мира, даже если мы откажемся от некоторых краткосрочных выгод», — говорилось в буклете, посвященном этому событию.

Спустя еще год стоимость Google превысила 50 миллиардов долларов, а тональность интервью нанятых владельцами руководителей стала куда более рыночной. Как и поведение компании, окончательно превратившейся в корпорацию и начавшей скупать перспективные стартапы. Одним из них стал австралийский проект Where 2 Technologies, основанный программистами из Дании братьями Ларсом и Йенсом Расмуссенами. Сейчас то, что когда-то было лишь небольшой программой для настольных компьютеров, известно как приложение с веб-версией Google Maps.

Тогда, в середине 2000-х, Брина и Пейджа не пугали и серьезные расходы — судьбоносной для Google стала покупка за 1,65 миллиарда долларов видеохостинга YouTube. В 2025-м он уверенно занимает вторую строчку в списке самых посещаемых сайтов мира, уступая лишь… самому поисковику от Google. Капитализация Alphabet тем временем — уже около двух триллионов долларов.

Политика «прозрачности»

За счет чего корпорация показала такой быстрый рост? Здесь не обошлось без большой политики: сначала корпорация просто дружила с сильными мира сего и консультировала власти, но затем начала внедрять своих сотрудников в мировую политическую элиту. В США этот принцип получил название revolving doors («вращающиеся двери»): им обозначают на первый взгляд незаметные и как будто не связанные между собой переходы одних и тех же людей из IT-гигантов во властные структуры и обратно.

Иными словами, сотрудники Google постоянно мигрируют между ее дочерними компаниями, министерствами, ведомствами и созданными властями консультационными органами и комиссиями. И все это с одной целью: чтобы Google одновременно незримо присутствовал там, где придумывают законы, где контролируют их соблюдение и где должны их соблюдать (то есть в самой корпорации). В этой шпионской игре Google преуспела настолько, что ее «успехам» посвящают даже не отдельные исследования, а целые расследовательские проекты, отслеживающие прошлое и настоящее многих видных сотрудников.

Поисковик Google превратился в чрезвычайно мощный и важный компонент американской политической жизни в XXI веке Шон Ричи исследователь из Университета штата Джорджия

Один из таких проектов — Tech Transparency Project (TTP) — только к 2016 году и только в странах Евросоюза насчитывал около 80 человек, которые за десятилетие до этого успели поработать и в постоянно растущей корпорации, и в правительствах государств Старого Света.

«Google была одним из самых ярых сторонников прозрачности и открытости в правительстве, в корпоративной Америке, Европе и обществе в целом, но сама не стремится к тому, что декларирует. Несмотря на призывы раскрыться, обращенные к другим, Google крайне непрозрачна в отношении своих собственных операций и отношений с правительством — от ее взаимосвязей с избранными и назначенными должностными лицами до ее лоббистских и государственных политических операций. Жители США и европейских стран на удивление мало знают о том, как Google получает от их правительств то, что она хочет получить», — отмечают исследователи TPP.

Их коллеги из схожего по смыслу проекта Google Campaign for Accountability насчитали с 2009 по 2016 год около 250 человек, перешедших из Google и ее дочерних структур на работу в федеральное правительство Соединенных Штатов. Но дверь вращается и в обратную сторону: к середине 2010-х штат корпорации пополнился как минимум 25 бывшими правительственными чиновниками, связанными с разведывательным сообществом, Министерством обороны или органами национальной безопасности. Кроме того, посты в IT-компании получили не менее 18 экс-сотрудников Государственного департамента США.

«Необычайный уровень доступа в Белый дом, которым пользуется компания под руководством Эрика Шмидта (американский миллиардер, занимавший с 2001 по 2020 год различные руководящие и формальные должности в Google и Alphabet — прим. «Ленты.ру»), говорит о том, что влияние Google простирается далеко за пределы традиционной политики и лоббирования. Присутствие бывших сотрудников Google в Белом доме и влияние ее высших руководителей позволили корпорации влиять на саму суть и реализацию политики в США», — отмечало агентство The Associated Press.

Помимо теневых лоббистов, Google активно пользовалось услугами официальных — в США этот институт легитимен даже на уровне политиков первой величины. Количество людей, в разные годы стоявших на страже интересов компании, разнится от исследования к исследованию, но их счет точно идет на десятки, если не на сотни. По данным главы проекта Wikileaks Джулиана Ассанжа, ежегодно Google тратит на лоббирование больше, чем гиганты вроде Lockheed Martin, Raytheon и Boeing.

Google делает вид, что они — не корпорация. Крупнейший и самый динамично развивающийся медиаконгломерат мира изображает себя игривым и гуманным. Но Google — не то, чем кажется. Это глубоко политическая история. Мы должны обратить внимание на то, как она работает, и подготовиться к защите от ее неустанного наблюдения и контроля Джулиан Ассанж основатель проекта Wikileaks

Одними из наиболее ярких стали обвинения в адрес Google со стороны президента Соединенных Штатов Дональда Трампа во время его первого срока. В 2018 году он заявил, что компания манипулирует поисковыми запросами, чтобы продвигать негативные новости о нем и его администрации. Трамп также утверждал, что Google намеренно скрывает источники, которые продвигают консервативную повестку.

«Они контролируют, что мы можем и не можем видеть. Это очень серьезная проблема», — констатировал Трамп.

Наиболее свежий пример отсылает к последней предвыборной кампании в США. В октябре 2024 года генпрокурор штата Миссури Эндрю Бэйли начал расследование в отношении корпорации по подозрению все в том же — цензурировании речей консерваторов.

Большие деньги — большие взятки

Но что-то менять было поздно уже в 2015 году, когда мир не прислушался к предупреждениям основателя Wikileaks. Ветер перемен подул в Google задолго до того, как компания сменила девиз "не будь злом" на безликий призыв про правильные вещи. Еще в 2008 году, когда корпорация подверглась масштабной проверке на предмет нарушений антимонопольного законодательства, ее сотрудники получили меморандум, предписывающий им тщательно следить за тем, что и кому они пишут.

Тогда это объяснялось опасениями, что регуляторы или проверяющие смогут неверно истолковать те или иные смыслы, однако руководство пошло еще дальше. Сначала во внутреннем сервисе обмена сообщениями появилась опция «адвокатская тайна», позволяющая удалять «плохие» сообщения уже на следующий день. А затем переписки в этом мессенджере и вовсе перестали хранить: корпорация требовала, чтобы режим «адвокатской тайны» включался по умолчанию для всех диалогов. За минувшие с тех пор полтора десятилетия эта политика не изменилась.

«У Google была простая корпоративная политика: не сохраняйте ничего, что могло бы выставить нас в плохом свете, — рассказывает профессор юридического факультета Университета Гонзага Агнешка Макпик. — И именно это выставляет Google в плохом свете. Если им нечего скрывать, думают люди, почему они так себя ведут?»

С годами рекомендации стали еще более жесткими. В 2011 году меморандум был обновлен. Документ под названием «Основы антимонопольного регулирования для поисковой команды» рекомендовал не употреблять некоторых слов и выражений, в том числе метафор, связанных с войнами или спортом, победами или поражениями, не упоминать рынки, доли рынка или доминирование на нем. Еще позже под запрет попала фраза «передача продуктов в руки новых клиентов», так как она, по мнению составителей, «может быть истолкована как выражение намерения лишить потребителей возможности выбора».

Эти меры предосторожности наверняка помогли корпорации пройти через три крупных антимонопольных процесса и пережить посвященные этому же вопросу слушания в Конгрессе США в 2020 году. Тогда компанию обвиняли в намеренном поглощении стартапов, которые могли бы угрожать доминирующему рыночному положению Google. На импровизированной «скамье подсудимых» тогда оказались также Apple и Meta, носившая тогда название Facebook.

К этому времени корпорация была уже опытным бойцом, а ее юристы съели собаку на антимонопольном законодательстве разных стран. В 2009 году жалобу на Google подала британская компания Foundem, ее юристы попытались доказать, что IT-гигант злоупотреблял своим положением на рынке, подсовывая пользователям свой сервис сравнения покупок в ущерб конкурентам. Итогом продолжавшегося восемь лет расследования стало заключение Еврокомиссии о справедливости претензий, сумма штрафа составила 2,4 миллиарда евро. А еще год спустя в штаб-квартиру Google прилетел новый штраф — уже на 4,34 миллиарда. Поводом стала полная монополия на предустановленный поисковик и браузер в операционной системе Android. Больше чем на 100 миллионов евро IT-гигант оштрафовала Италия, и очередь из желающих разобраться короче не становится — в начале 2025-го свое расследование начал Китай.

Методы сохранения монополии, судя по всему, были откровенно спорными. Уже в 2024 году Google проиграла в США антимонопольное дело о доминировании на рынке поисковых систем. По данным Министерства юстиции страны, корпорация подавляла конкурентов... просто выплачивая миллиарды долларов операторам веб-браузеров и производителям смартфонов. Те за это по умолчанию устанавливали поисковую систему Google на своих устройствах. Например, в 2022 году Google заплатила 20 миллиардов долларов Apple. К слову, председательствовавший на процессе судья, по данным источников, «был поражен тем, на что идет Google, чтобы избежать создания письменных свидетельств для регулирующих органов и судебных разбирательств».

Россия тоже оказалась в числе стран, имевших к корпорации вполне конкретные претензии. Еще в 2015 году Федеральная антимонопольная служба России (ФАС) признала, что Google и ее ирландская «дочка» Google Ireland нарушили закон «О защите конкуренции». Злоупотребления нашли в том, что компания диктовала свои условия производителям мобильных устройств на базе операционной системы Android. В качестве наказания Google обязали устранить нарушения, отвязав свой магазин приложений Google Play от других сервисов. Западные юристы это решение пытались оспорить, но не смогли: в августе 2016-го ФАС оштрафовала виновника на 438 миллионов рублей. В самом ведомстве дело в отношении Google называют очень удачным.

«Дело Google, которое ФАС России успешно провела в 2015-2016 годах, наглядно продемонстрировало, что российский антимонопольный орган может справиться с крупнейшими транснациональными корпорациями и защитить справедливую конкуренцию на этом сложном рынке, — говорит заместитель руководителя ФАС России Андрей Цыганов. — Отмечу, что мы были первопроходцами: решение ФАС и возбуждение дела состоялись намного раньше, чем за аналогичные нарушения взялись конкурентные ведомства США и ЕС».

Дело Google в России было интересно и с точки зрения методологии сбора доказательств и анализа рынка, и с точки зрения перипетий судебных разбирательств, продолжает Цыганов. «И вполне обоснованно, что оно было удостоено ряда международных наград в рамках профессионального сообщества», — резюмирует замглавы регулятора.

Пять лет спустя ведомство возбудило против Google антимонопольное дело, поводом для которого стали незаконные действия на рынке социального сетевого видеохостинга. Это был первый в мировой практике случай, когда антимонопольному органу удалось довести до конечного решения вопрос о злоупотреблении доминирующим положением на рынке сервисов видеохостинга. Тогда Google попросили изменить правила YouTube и наложили на компанию оборотный штраф, превысивший два миллиарда рублей.

Дело в отношении YouTube оказалось значимым и подлинно инновационным. Впервые был проведен детальный анализ рынка видеохостинга, использованы имеющиеся в распоряжении регулятора и судов инструменты понуждения к исполнению решения антимонопольного органа Андрей Цыганов заместитель руководителя ФАС России

Штраф не был оплачен в срок, из-за чего его размер в 2023 и 2025 годах увеличивался вдвое и составил в совокупности еще двенадцать миллиардов.

«Двойная ирландская»

К тому времени уже примерно весь мир знал о другой хитрости Google — лазейке, которую они использовали для ухода от уплаты налогов. В СМИ схема получила название «двойная ирландская с голландским сэндвичем». Она эксплуатировала то, что Ирландия предлагала налоговым резидентам низкую ставку корпоративного налога (лишь 12,5 процента), а бонусом шла возможность не выплачивать налог на прибыль, если она переводилась в государство с нулевым налогообложением.

Как это выглядело на практике: головная компания Google через свою «дочку» в Нидерландах Google Netherlands Holdings BV переводила деньги на счета своей ирландской дочерней компании Google Ireland Holdings, являющейся налоговым резидентом Бермудских островов. После этого они шли в саму Ирландию, но на счета уже другой компании — Google Ireland. Таким образом корпорация не платила не только американский налог на прибыль корпораций (на Бермудах нет даже подоходного), но и европейский — на репатриацию доходов.

В России Google Ireland также использовалась для нерыночного распределения выручки. Если до 2018 года внутри страны оставалось 20 процентов выручки ООО «Гугл», то после этого доля снизилась до 3 процентов. Все остальное уходило в Ирландию. Сейчас эта схема оспаривается конкурсным управляющим уже обанкротившегося российского «Гугл» как вредоносная сделка, в связи с чем требуют взыскать с Google Ireland более 130 миллиардов рублей.

По данным Торговой палаты Нидерландов, в 2016 году таким образом удалось вывести из-под налогообложения около 16 миллиардов евро, а годом позже — еще 22,7 миллиарда. При этом формально схема была законной, однако к 2020 году Дублин лазейку прикрыл.

«Мы платим все причитающиеся налоги и соблюдаем налоговое законодательство в каждой стране мира, где мы работаем», — ответили на все обвинения в Google, добавив, что средняя налоговая ставка по выплатам корпорации с 2009 по 2019 годы составила 26 процентов.

Не исключено, впрочем, что ирландская схема в том или ином виде работала и до 2009-го. Бывший менеджер британского подразделения компании Барни Джонс, работавший в Google с 2002 по 2006 год, заявлял, что сохранил сотню тысяч электронных писем, подтверждающих попытки гиганта уводить прибыли от налогов. Тогда деньги также шли через Ирландию на Бермуды, а бюджет Великобритании мог недополучить сотни миллионов фунтов стерлингов. Впрочем, этому делу хода так и не дали.

Россия под давлением

Учитывая доминирующее положение Google на рынке, обеспеченное в том числе западными властями, было бы странно, если бы корпорация сохраняла нейтралитет после начала боевых действий на Украине. При этом она не покидала Россию, что наверняка нанесло бы достаточно серьезный удар по интересам ее жителей, бизнесменам, чиновникам и всем тем, кто активно использовал инструменты Google в повседневной жизни.

Что бы ни говорил Google, российский рынок для него крайне важен. Именно поэтому он всячески старается сохранить свое присутствие здесь, надеясь на возможность скорого возвращения Валерий Таляровский конкурсный управляющий «Гугл»

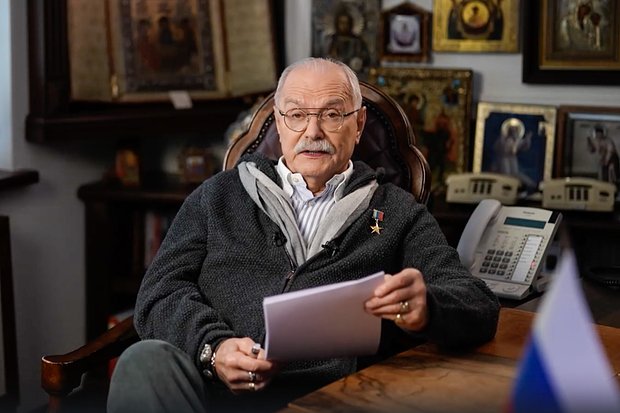

Вместо этого компания стала активно применять инструменты цензуры везде, куда смогла дотянуться. Важнейшим полем боя стал YouTube: в 2020 году был заблокирован канал «Царьград ТВ», в 2022-2023-м — почти все федеральные СМИ (Первый канал, «Звезда», ТНТ, НТВ и так далее). За этот период удалил «Бесогон ТВ» — детище режиссера Никиты Михалкова с полутора миллионами подписчиков. Следом пользователи лишились четырех десятков каналов региональных телерадиокомпаний, входящих в структуру ВГТРК. А уже летом 2024-го под раздачу попали зарубежные блогеры, освещавшие жизнь в России не в негативном свете.

Никаких предупреждений от YouTube не поступало, в один день я получила письмо на почту, что ваш аккаунт удален за нарушение правил сообщества, при этом они не упомянули, каких именно. Я написала апелляцию, они сказали то же самое и что канал мне не вернут. У меня не было никакого политического контента Саша Йост автор YouTube-канала Sasha Meets Russia

«Под эти запреты попадают не только русские блогеры, которые могли заниматься теми или иными общественно-политическими проектами. На Западе тоже много кого блокируют. Это программная политика, которая показывает, что никакой пресловутой свободы слова не существует. От этого никто не застрахован, потому что ты можешь получить бан абсолютно на ровном месте», — объяснил ситуацию политолог и публицист Армен Гаспарян.

Конечно, блокировки коснулись и звезд с выраженной политической позицией: Олега Газманова, Полины Гагариной, Шамана, Григория Лепса, Юлии Чичериной. Роскомнадзор в ответ был вынужден обратиться лично к главе Google Сундару Пичаи с требованием отменить эти решения, однако это на ситуацию никак не повлияло.

«Число заблокированных видеохостингом российских ресурсов в этом году выросло. Так, с начала этого года сервис ограничил доступ к 83 российским страницам в интернете, в 2023 году — к 27, в 2022 году — к 63», — подсчитали в Роскомнадзоре в июле 2024-го, добавив, что суммарно с 2020 года под «санкции» YouTube попали около 200 каналов, за которыми стоят российские компании и физические лица.

Точка отсчета выбрана не случайно — именно в 2020 году произошла первая знаковая блокировка. Она коснулась канала телекомпании «Царьград», а формальным поводом стало то, что к ее основанию приложил руку находящийся под санкциями бизнесмен Константин Малофеев. Юристы «Царьграда» пошли в суд и выиграли дело, но, как показали последующие события, лишь благодаря приоритету российского законодательства над международным.

Попытку закрепить решение столичного правосудия «Царьград» предпринимал уже вместе с коллегами по несчастью с телеканала «Спас». Его YouTube-канал был заблокирован в марте 2022-го. И снова было решение российского суда о разблокировке, и снова Google его проигнорировал. Тогда компании вышли на международный уровень и потребовали наложить арест на активы IT-корпорации в Турции, Испании, ЮАР, Сербии, Алжире и других юрисдициях, в общей сложности в десяти странах. Неожиданный ход принес свои плоды: Верховный суд Южно-Африканской республики удовлетворил ходатайство и арестовал активы американского Google LLC в ЮАР.

Однако Google перенесла решение вопроса в более комфортные для себя условия — в британский и американский суды. Попытка защититься там оказалась успешной: в январе 2025-го Высокий суд Англии и Уэльса просто-напросто запретил «Царьграду», «Спасу» и примкнувшей к ним Russia Today в принципе судиться с американской компанией вообще в любых юрисдикциях. А действия истцов были квалифицированы как «системная, незаконная и несправедливая деятельность по отъему активов по всему миру».

Фактически в этом случае британский суд вмешался в вопросы, в которые вмешиваться не мог. Вопрос о признании или непризнании решений суда другого государства должен рассматриваться национальными судами соответствующих стран. Особенность этого решения даже не в том, что оно не учитывает интересов российских СМИ (политический подтекст как раз не удивляет), а в том, что оно не соответствует прецедентной практике самих английских судов. Именно поэтому российская сторона не исключает его отмену в апелляции, из-за чего и начата процедура обжалования Евгений Арбузов партнер адвокатского бюро «Арт Де Лекс»

«Совершенно очевидно, что YouTube руководствуется законами той страны, где он зарегистрирован, — это Соединенные Штаты Америки. Поэтому исходить они будут из того политического тренда, который есть сейчас. Если на Западе существует запрос на блокировку любого иного мнения — в частности, российского, а такой запрос в активной фазе имеется с 24 февраля 2022 года, — то очевидно, что YouTube будет воплощать это в жизнь», — констатировал политолог Армен Гаспарян.

Конечно, к тому времени у Google возникли фоновые финансовые проблемы внутри страны. Российскую «дочку» корпорации засыпали исками владельцы заблокированных аккаунтов, в том числе «Царьград». Кроме того, в декабре 2021 года суд назначил Google оборотный штраф в размере 7,2 миллиарда рублей за неудаление запрещенного контента. Компания в ответ уже после начала специальной военной операции начала процедуру банкротства своего офиса.

«Арест банковского счета "Google Россия" сделал невозможным функционирование нашего российского офиса, в том числе сохранение сотрудников и оплату труда в России, оплату поставщиков и подрядчиков, а также выполнение других финансовых обязательств», — заявил представитель корпорации.

К июню 2022 года размер требований кредиторов превышал 19 миллиардов рублей, хотя активы составляли лишь около 3,5 миллиарда. Признание банкротом не спасло российский «Гугл» от дополнительных исков. Назначенный конкурсным управляющим Валерий Таляровский в октябре 2024 года потребовал признать незаконными два соглашения между «Гугл» и Google Ireland: от 23 декабря 2009 года и от 24 апреля 2018-го. Незаконными он считает все платежи, совершенные «Гугл» между апрелем 2018-го и мартом 2022 года. Их общая сумма составляет 336,5 миллиарда рублей. Взыскать с ответчика в случае положительного решения могут около 93,4 миллиарда. К ним добавятся проценты за пользование чужими денежными средствами — еще около 36,8 миллиарда. Помимо этого, Таляровский потребовал признать недействительными выплаты премий и материальной помощи экс-топ-менеджерам компании. В разговоре с «Лентой.ру» конкурсный управляющий дал объяснения.

Экономических предпосылок для банкротства не было. ООО «Гугл» приносило весьма существенную прибыль, позволяющую даже изменить модель ценообразования и оставлять в России не 20 процентов выручки, а только 3 процента. Такое изменение произошло в 2018 году. С точки зрения Закона о банкротстве, это была вредоносная сделка, и ее последствия в настоящее время оспариваются в деле о банкротстве. Но сама по себе эта вредоносная сделка до банкротства не могла довести, по крайней мере в среднесрочной перспективе Валерий Таляровский конкурсный управляющий ООО «Гугл»

Еще одной сделкой ООО «Гугл» в пользу иностранной Google, которую оспорил конкурсный управляющий, стала выплата дивидендов на сумму более 100 миллионов долларов. Она была проведена буквально на следующий день после того, как решение по делу «Царьграда» вступило в законную силу, а Google уже окончательно решил рубить все концы и игнорировать неудобные ему положения российского законодательства.

Что касается исков телеканалов из-за блокировки YouTube-аккаунтов, к середине января 2025 года общая сумма их требований к Google достигла 1,8 дуодециллиона (в этом числе 39 нулей), что превышает ВВП всей планеты. Причина в том, что размер штрафа удваивается каждую неделю. В списке истцов были уже не только те, кто изначально принимал участие в процессах, но и другие жертвы — «Звезда», «Первый канал», ВГТРК, «Парламентское телевидение», «Москва Медиа», «ТВ Центр», НТВ, «ГПМ Развлекательное телевидение», «Общественное телевидение России», «Телеканал 360», «ТРК Петербург», «Фонд православного телевидения», «Национальный спортивный телеканал» и другие.

1,81 дуодециллиона рублей составила общая сумма требований 17 российских телеканалов к Google

«Нужно учитывать, что дуодециллионы носят скорее символический характер. Перефразируя известное высказывание, даже самая богатая корпорация не может дать больше того, что имеет. Соответственно, в области разумных ожиданий взыскателей могут находиться суммы, не превышающие размера капитализации Alphabet, то есть не более 3 триллионов долларов», — полагает конкурсный управляющий «Гугл» Валерий Таляровский.

В итоге в начале марта 2025 года российский суд принял решение ограничить начисление штрафов. Финальной точкой стал день признания «Гугл» банкротом — это случилось 18 октября 2023 года. После этого, по мнению судей, компания уже не могла исполнять судебные акты.

По мнению Таляровского, ответственность за долги «Гугл» должны нести не только юридические лица (Google International LLC, Google LLC, Google Ireland Limited), но и физические, в том числе бывшие руководители и топ-менеджеры этих компаний Дэвид Снэддон, Дасаро Биондо, Карло Мариа, а также две россиянки — Юлия Рамазанова и Юлия Соловьева. Последняя возглавляла российский «Гугл» до 2016 года, а в момент ухода корпорации с рынка была управляющим директором, то есть, по словам Таляровского, фактическим руководителем.

Арбитражный суд Москвы с ним согласился и наложил арест на имущество Соловьевой, которое оценивалось в 232,8 миллиона рублей, а также на четыре ее автомобиля общей стоимостью 13,5 миллиона рублей.

Google абсолютно игнорирует все наши законодательные новеллы, требования органов государственной власти. И главное, конечно, — игнорирует самих пользователей. То, что делает данная корпорация в России, в российском сегменте интернета, — это абсолютный волюнтаризм Артем Кирьянов заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике

Доведенная до абсурда ситуация наверняка потребует другого способа разрешения конфликта. Но примечательно, что решение обанкротить российский офис было принято, когда над ним окончательно сгустились юридические тучи. До этого суммы требований были подъемными для корпорации такого уровня, но их выплата потребовала бы признания в попытках оказать политическое давление, в цензуре и даже уклонении от уплаты налогов.

Технологии, убивающие людей

Сегодня поисковиком Google пользуются 4,3 миллиарда человек по всему миру. 2,5 миллиарда смотрят YouTube. У операционной системы Android 3,3 миллиарда пользователей. И все это Google. А еще Google — это популярная облачная платформа для хранения информации, смартфоны, умные устройства для дома, беспилотники и многое другое, что объединяет материнская компания Alphabet. И, конечно же, с пользователей всех этих удобных продуктов собираются огромные объемы информации. Только поисковик Google отслеживает 39 типов данных своих пользователей. Это не только история запросов, но и активность на сторонних сайтах, разные механики трекинга геолокации и многое другое.

Именно на данных, которыми они владеют, основано доминирование BigTech-компаний. И стремительное развитие искусственного интеллекта открывает все новые способы применения этих данных. Обучение нейросетей — один из них. И на первые роли в начавшейся во всем мире ИИ-гонке здесь выходят те, кто смог собрать больше информации о нас.

Цена победы в ней — триллионы долларов. А еще (и это куда важнее) политическое влияние, возможность подчинять себе целые страны и континенты, периодически выплачивая незначительные в сравнении с полученной прибылью штрафы.

Опасность ИИ может быть вовсе не в том, что однажды он поработит человечество, как боялись подписанты известного письма во главе с Илоном Маском, а в том, что этот ИИ будет принадлежать компании, отказавшейся от девиза «Не будь злом».

В феврале 2025 года Google отказалась от своего же обещания не использовать искусственный интеллект для создания оружия. Компания удалила этот пункт из своего списка «Технологии, которые наносят или могут нанести общий вред». Журналистам тогда заявили, что в ИИ-гонке должны лидировать демократии, «руководствуясь основными ценностями, такими как свобода, равенство и уважение прав человека».

Но в это не верят даже бывшие высокопоставленные сотрудники корпорации. Экс-глава команды Google по этике при разработке ИИ Маргарет Митчелл констатирует: «Google теперь, вероятно, будет работать над прямым внедрением технологий, которые могут убивать людей».

Но есть и еще одна, куда более приближенная к современникам проблема. Сервисами находящейся на пике своего могущества корпорации ежедневно пользуются миллиарды человек. И они в один момент могут лишиться своих почтовых аккаунтов, сохраненных за несколько десятилетий жизни файлов и даже утратить доступ к смартфонам.

«Как перестать использовать Google, если у каждой автономной машины на улице есть Google Camera? От него полностью зависит посещаемость вашего сайта и практически все смартфоны, кроме iPhone, работают на Android. Этот мир уже принадлежит Google», — констатирует научный сотрудник центра киберисследований имени Блаватника Рой Цезана, намекая на мощь и безнаказанность корпорации.

В 2021 году исследователи из Pew Research Center опросили сотни выдающихся ученых, чтобы узнать, чего они боятся, когда думают о том, каким будет мир в 2025 году. Многие из них говорили о том, что планета становится слишком цифровой, в чем заложена огромная угроза для тех, кто ее населяет.

Меня беспокоит, что мир становится все более виртуальным, а компании все сильнее контролируют наше виртуальное «имущество». Мы видим невероятную власть Amazon, Facebook и Google над компаниями и людьми, которые используют их ПО. Наступит момент, когда те, кто не готов принять их условия, просто не смогут работать. Если только государства по всему миру не примут законы, ограничивающие эту власть Майкл Дайер заслуженный профессор информатики Калифорнийского университета

Впрочем, Google максимально подстраховалась, чтобы ее интересам и ее величию ничто не угрожало. Потому что к 2025 году выяснилось, что Google и есть власть.